中学生の時にPC-8001がカセットテープにデータを保存してたって聞いて度肝を抜かれたわけですよ

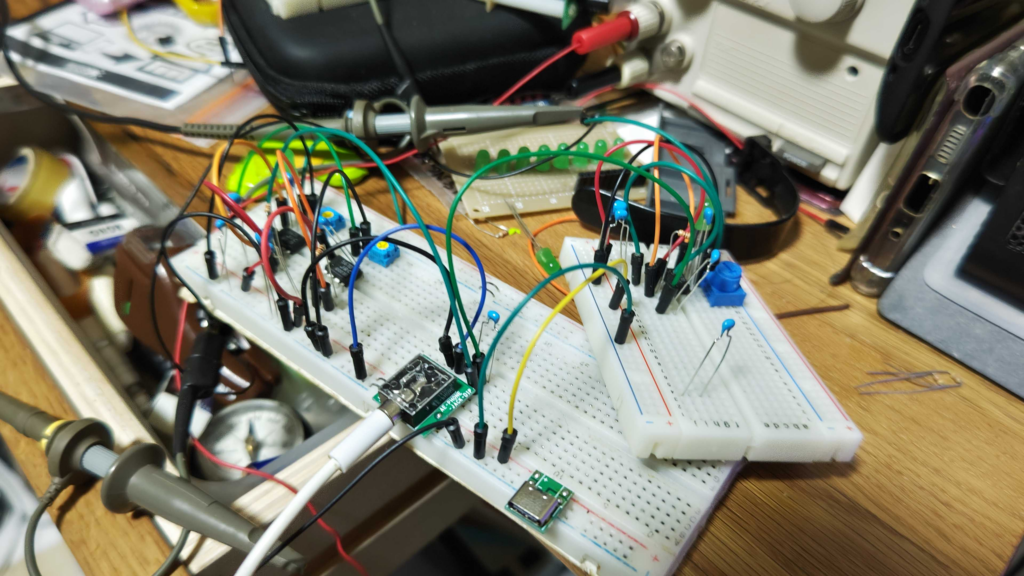

んでその時からarduinoとかでカセットテープにデータを詰め込んでやりてーなーって思ってたけどオシロスコープが無かったのでずっとできてなかったんですよね しかし今は4chオシロが2つもある

いくらでも作れるぞ!ってことで挑戦しています

仕様

カセットにデータを保存するのが目標なので自分で使いやすい規格を作ります

保存方法にはkansas city standardって規格があるらしい だからそれを模倣してデータを詰める

0 … 1200Hz

1 … 2400Hz

って感じで保存する

ただ,回路構成の段で話すがNE567で波形の検出を行っているため今何周期目なのかが取れない(実際のマイコンではCPUを使って量子化し、その間隔を測っていたようだが今回はCPUが無いのでそんな高度なことができないのでこれで。)ので1bitごとにラッチ信号を入れてみようと思う ラッチ信号を2と呼んでおく

2 … 3600Hz

例えば、1010というデータを保存するときには 12021202という具合に入れる

回路構成

再生側

NE567で周波数の検出を行う 1200Hz, 2400Hzのね。

帯域は

1200Hz … ±69.5Hz

2400Hz … ±139Hz

って感じ まだ3600Hzは組んでないからこれから。けど結構この2つの帯域は結構広いし、カセットテープに実際に1200Hz, 2400Hzを保存して再生したがうまく動いている

生成側

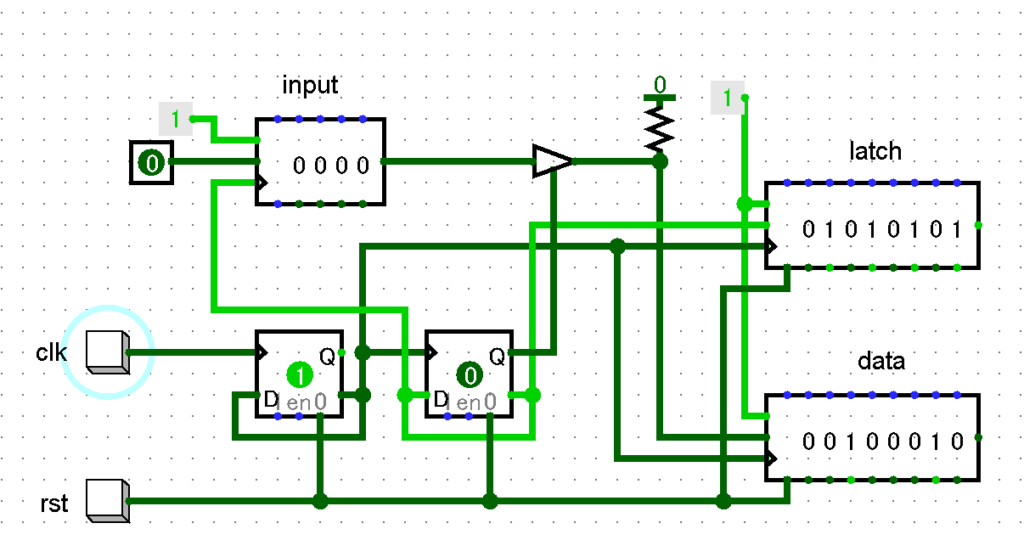

こんな感じの回路を組んでみた inputのシフトレジスタに入力されているのが保存したいデータ列

んでlatchが3600Hzの信号 dataが0, 1の1200Hz, 2400Hzの信号

この回路では3600Hzと2400Hzが出てしまうから latchが1かつdataが0の時にはdataを出力先しない的な回路を付け加えなければならない あとバッファとかはNANDで作るかな。

NE555で1200Hz, 2400Hz, 3600Hzで発振する回路を組んで、それをトグルみたいな感じで制御するみたいな そんなのを考えている

ああ

NE567を採用した理由

カセットテープということでいろんな再生機器があるし歪みもあるしトーンの変更がされている機器もある そんな中でバンドパスフィルタを使うと簡単に調整ができないのでNE567を使う あとあまり複雑なことはしたくないのとNE567ならその先はデジタルにできるから回路がたぶん楽になるから

現状

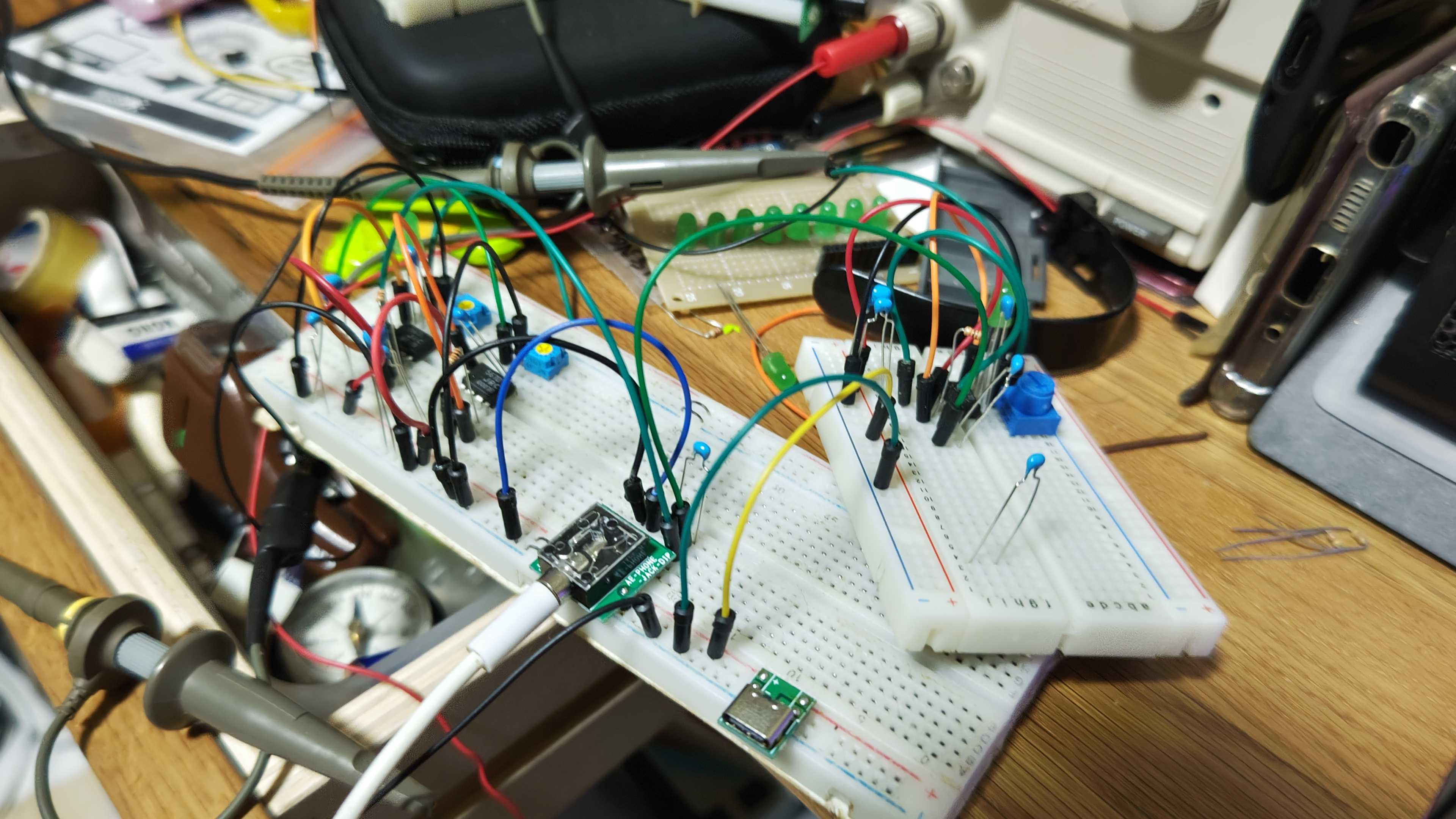

NE567側の回路だけ今は作れている

あとは気合です。

コメント

変態技術すぎるゾ….

カセットテープにデータ保存をあえてCPUを使わない制約プレイでやろうとしてるのがカッコよすぎる….

データを音として記録するのロマンありすぎてもうひじょーに、ひじょーに興奮するゾ….

制約があるからこそ生まれる工夫を楽しんでいるの….流石です

コメントありがとナス!

本当はCPUを使ってソフトウェアカキカキもしてみたかったんだけど、自分の事だから2bitマシンで!とかやるかもしれないから、その時に使えるように縛ってみた

ホント、ディジタルのデータを音にするのロマンあって好き 本当にPC-8001で知ったときすごく興奮した 実際、昔のメインフレームとかで使われた磁気テープへの保存も音ではないけどこういった波形だったらしい

ようやっとテストが終わったのでこれから回路実装しますぞ!!!